Pompeii Commitment

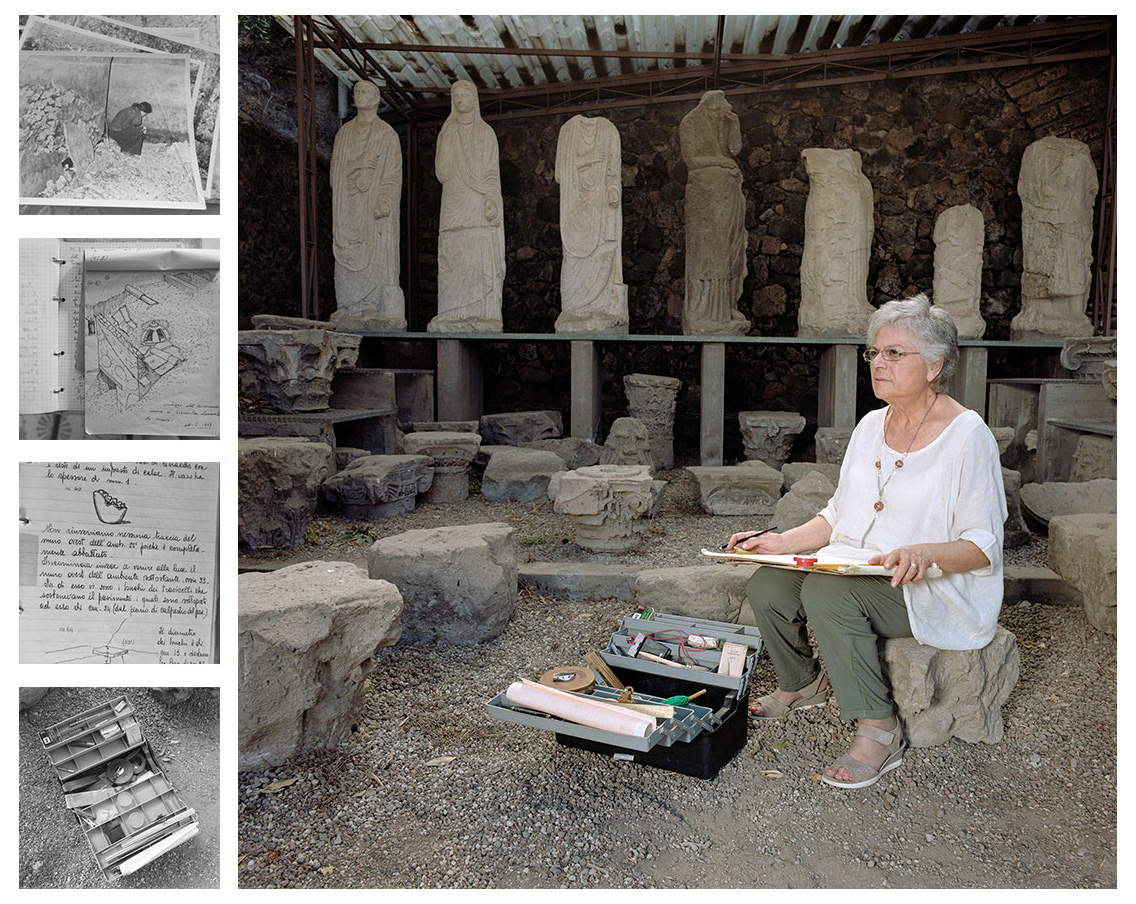

Elena Mazzi. La scuola di Pompei

Commitments 04 14•01•2021

Cadeva nel silenzio quell’ultima luce quando c’incontrammo. Antico, radioso tramonto.

Vissuti, tragedie, misteri, miti passati, momento traslato. Non c’era nessuno. Dicesti: “Senti come tutto è reale!” Camminammo all’imbrunire, lungo la strada delle grandi pietre tonde e bianche. Un cane precedeva il nostro cammino.

La coda sembrava spazzare via la polvere bianca. Le rovine, mute spettatrici, sfilavano ai lati come servitù che accoglie. Giungemmo all’amata domus.

Parlasti della ricerca e del Laboratorio. Quanto fascino in quelle parole!

La Ricerca Applicata come bene supremo; gli studi interdisciplinari il gioco solenne delle diversità. Eri autorevole ma sensibile ai fiori.

Ti dissi: “La bellezza è un insieme di conoscenze”.

Immaginavo la trama e l’ordito degli antichi tessuti, i pollini delle piante che volano via, i pigmenti delle pitture che adornano i muri, le essenze che profumano i balsamari, il prato che colora i giardini.

Filamenti di DNA compongono poesie. Diversi sguardi e diverse discipline. Polibio un grande Laboratorio, precursore della moderna archeologia sperimentale.

Fine dell’isolamento.

Si delineava e disegnava una conoscenza diversa, straordinaria, che irradiava di luce le vite passate. Ora sì immortali, grazie alla scienza.

Una mutata sensibilità era finalmente arrivata. Non più presupporre ma affermare.

Il ruolo delle differenze seppe interpretare le nuove esigenze. La ricerca della verità poneva le discipline l’una vicina all’altra, facendo emergere un filo conduttore di un unico, grande, comune, profondo senso. Entrammo nell’atrio.

Lo spazio oscuro. Misteriosa percezione. Dialogo atteso. Preludio d’incontro. Assenza presenza. Parlai del mio lavoro.

“Il contemporaneo ha un cuore antico. Necessita un’archeologia del presente.

La cultura è un’azione militante”.

Sorridesti.

Il peristilio apparve davanti a noi. I calchi degli armadi, delle porte, delle piante. Segni arcaici. Narrasti: “Osserviamo

la natura di tutte le cose: l’impatto esplosivo sull’ambiente, il comportamento bioclimatico, i resti umani, il DNA antico, gli aspetti zoo-archeologici, il giardino, la calce, le malte, i marmi bianchi e le pietre colorate, l’acqua, i reperti vitrei, i manufatti lignei, i reperti tessili, il contenuto dei balsamari, i residui organici nelle lucerne e nei reperti”.

Pensai: “Qui tutti indagati!”

Ciò che prima era secondario era divenuto essenziale.

La domus era ora sintesi di nuove conoscenze, nuova sperimentazione, nuovo metodo d’indagine.

Ti dissi: “Raccontalo al mondo, Annamaria!” Anni dopo, realizzasti “Homo Faber”.

La Scienza era parte del sogno.

Ci sedemmo.

Il giardino si presentò.

Sembrava aspettarci.

La sua ricostruzione fu opera vera. Concettuale e filologico si erano abbracciati.

Arrivammo all’ambiente HH: luogo del pianto e del significato.

Spazio nero sospeso. L’altro sole.

Il silenzio. Ti chiesi: “Erano qui?”

“Si, un’intera famiglia. La ragazza portava due bracciali d’oro. Morì all’ultimo mese di gravidanza”.

Assenza presenza.

Ti dissi: “Ogni incontro è un’opportunità per un’idea contemporanea. Sintesi tra conoscenza classica e incontro emozionale. La prima formale, scientifica, rigorosa; la seconda emozionale, creativa, spirituale. Nuovo cammino identitario”.

Uscimmo. Mi guardasti e dicesti:

“Un percorso non ancora segnato. Un diverso spazio d’espressione”.

Venne poi il tempo in cui raccontammo il mito, la storia, gli déi della domus del liberto Polibio e della giovane ragazza.

Una grande installazione.

Un nuovo modello di fruizione della cultura. Un’intuizione diversa.

Scienza, arte e tecnologia aprirono un varco sull’archeologia del presente.

Uno spirito nuovo. Un nuovo sentiero per cose che saranno comprese più in là.

Ti salutai con molta gratitudine, desideroso di partecipare a quel divenire che era davanti a noi. Oggi comprendo.

Ci sono donne che, in silenzio, delicatamente, trasformano incomprensioni, dolori e sofferenze, in fonte di luce per gli altri, in guida ai segni antichi. Perché tutto muta.

Così come il fiore che cede al vento il suo polline fecondo.

La domus, per me, storia malinconica di grandi donne.

Tu figura aurea, magica. Per tutti monito. Le nostre vite transiti di luce nel tempo che fugge.

Gli occhi sono colmi di lacrime.

Assenze presenze.

Claudio Salerno ad Annamaria Ciarallo e alla giovane donna dal bracciale d’oro

Con n.2 unità si continua a scavare nell’amb. (EE) in uno strato di cenere misto ad un po’ di lapillo.

A quota −5.10 l.c., a m. 240 dal muro sud e a m. 2.00 dal muro ovest, affiora la testa di una statua di bronzo portante un diadema. Si continua a scavarle intorno per portarla completamente alla luce. Si vedono infatti le spalle, con fili di capelli acconciati morbidamente (sembrerebbe quindi un Efebo), le braccia reggenti due staffe reggi lampade ornate di tralci e fiori. Vediamo ora il bacino, le gambe (la destra portante e la sinistra protesa un po’ in avanti), i piedi poggianti su di una base circolare anch’essa di bronzo, h. m. 0.07 diam. 0.30. Il tutto poggia sul pavimento che è di cocciopesto e si trova a quota m. −6.40 dal livello campagna.

Man mano che la statua viene messa alla luce, affiorano altri oggetti anch’essi di bronzo, prevalentemente verso l’angolo sud-ovest. Sono grosse cerniere appartenenti certamente alla porta del vano sud (sono in tutto 6) tagliate lateralmente (inv. n. 2263 e 2268);

framm. di ferro della serratura; 1 borchia di bronzo con maniglia ad anello (inv. 2269).

Comincia a venire alla luce un candelabro. Sul braccio destro della statua rinveniamo un candelabro di bronzo, abbattutosi dalla zona sud-ovest. Nella caduta si spezzò la parte terminale superiore.

Essa ha l’altezza completa di m. 1.22.

Lo stelo è a ramo nodoso, poggia su tre piedi inframezzati da 3 foglie.

Si continua a scavare nella zona sud-ovest dell’ambiente per mettere alla luce l’altro candelabro di cui affiora solo

la parte superiore ed anche perché speriamo di rinvenire la lucerna che poggiava su di esso. Giungiamo così, con lo strato di cenere misto a qualche piccolo strato di lapillo, ad una quota di m. −5.98 l.c.

Il rimanente strato di lapillo col quale si giunge sul pavimento è quindi di cm. 52.

È più facile quindi togliere questo materiale ed infatti in breve tempo cominciano ad affiorare altri oggetti di bronzo.

Ripuliamo così tutto l’angolo sud-ovest ed ai nostri occhi compare non solo la lucerna che ci aspettavamo di trovare, bensì un vero tesoro.

8 Marzo 1978

Elementi e ingredienti:

2 pani carbonizzati originali del 79 d.C.

2 tecnici di laboratorio

2 camici da lavoro

1 macina

1 forno

La ricetta del pane di Pompei era semplice: acqua, farina di grano tenero e lievito madre.

Ciò che ancora non si è riuscito a capire, è come si riusciva a ottenere la tipica forma divisa in 8 spicchi, ma soprattutto perché. A questi ed altri interrogativi sta cercando di dare risposta Farrell Monaco, archeologa canadese esperta di archeologia dell’alimentazione: la sua ricerca si concentra sul cibo, sulle tecniche di preparazione e sulle ceramiche legate al cibo nel Mediterraneo romano.

Farrell, oltre a raccogliere e incrociare dati materiali o statistici, si concentra anche sugli aspetti sensoriali della tecnica alimentare, cucinando e mangiando davvero quello che studia.

Seguendo la ricetta ricavata da testi antichi, affreschi e ricerche archeologiche, ha riprodotto il pane pompeiano con l’obiettivo di comprendere il processo di preparazione, le proporzioni degli ingredienti, le caratteristiche del pezzo di pane durante l’impasto, la cottura e il sapore.

Antonio e Luigi accompagnano l’archeologa nelle sue ricerche, seguendola con fervore e interesse, e ricordando gli anni in cui il laboratorio si concentrava su percorsi olfattivi determinati dallo studio delle piante di Pompei. Sorridono

al ricordo dei ritrovamenti di un tarallo, che finì in mostra all’archeologico di Napoli, anziché nel laboratorio di Pompei. Sarebbe stato bello affiancarlo ai pani, creare una composizione culinaria, dall’atmosfera domestica, ed esporla al pubblico. Alla richiesta di ottenerlo, gli venne solo risposto: “Il tarallo no!”.

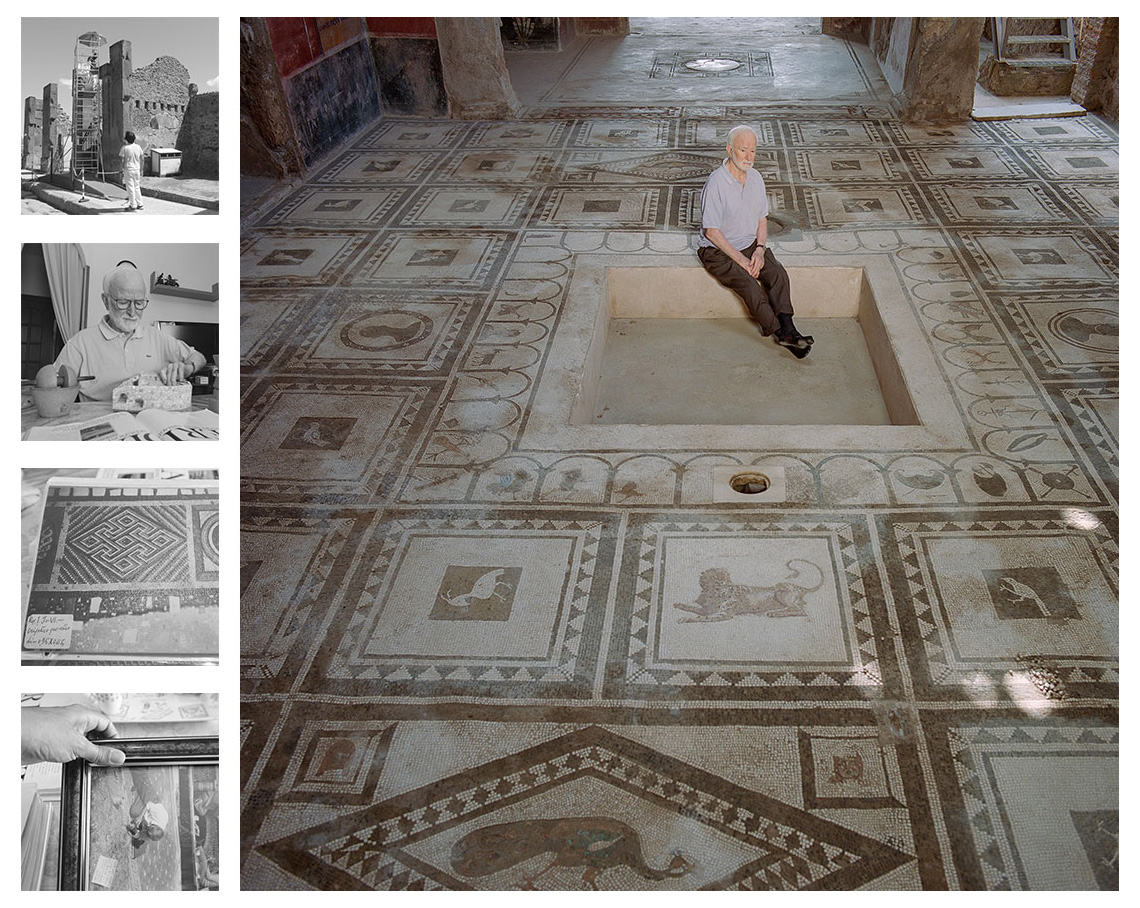

In quegli anni, amavo le sfide difficili.

In quegli anni, il dolore non lo sentivo più.

In quegli anni, fesso ero e fesso volevo rimanere. In quegli anni, avevo dai 15 ai 20 operai che lavoravano con me.

In quegli anni, mi sentivo onorato di fare quel lavoro.

In quegli anni, la passione era tale che amavo ogni mosaico come fosse una creatura femminile, fino a chiamarlo

“la mosaica”.

In quegli anni, non pensavo ad altro che a ricostruire al meglio quelle meraviglie.

In quegli anni potevo proporre al direttore cosa era meglio restaurare.

Oggi, ricordo quegli anni.

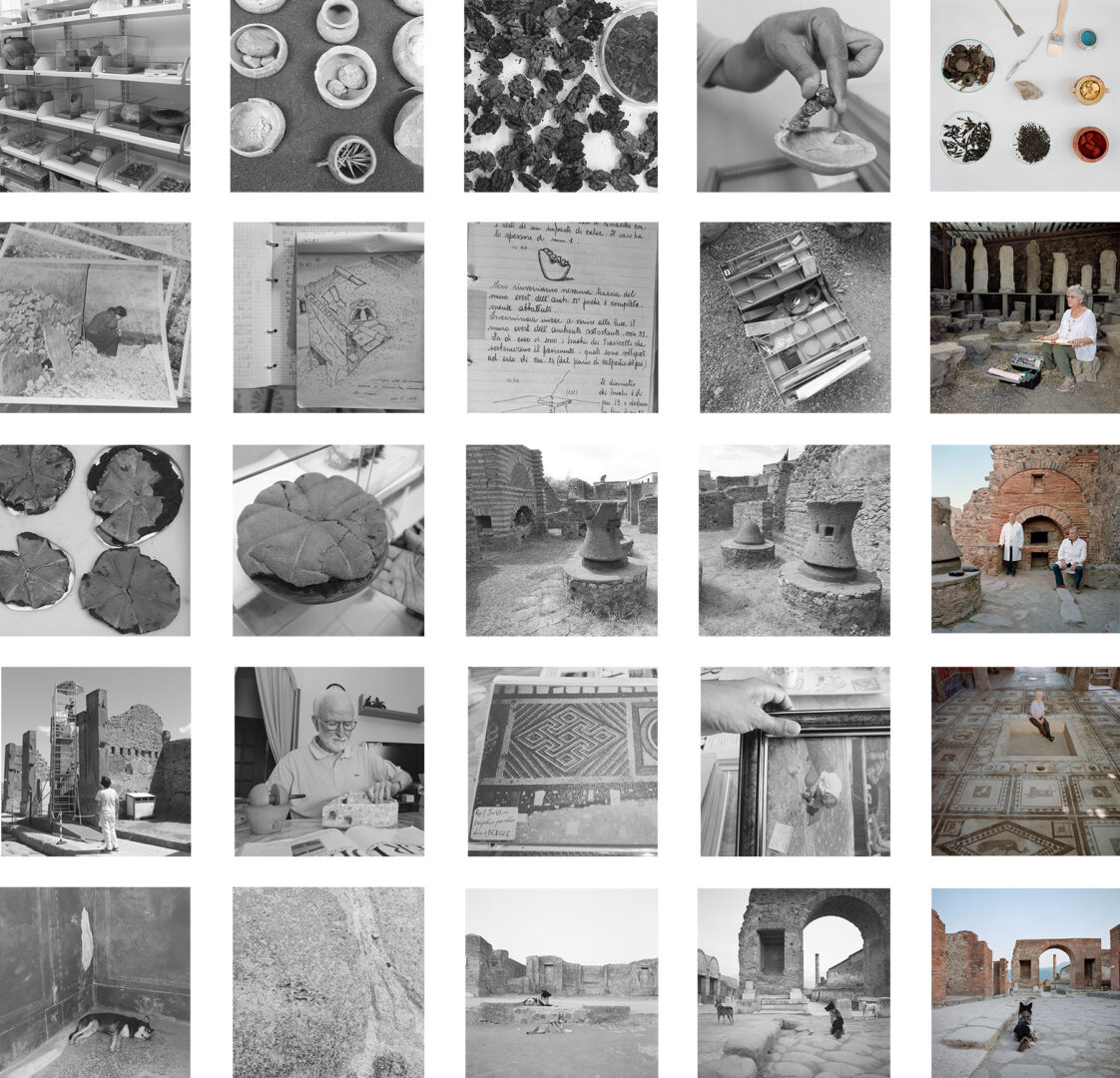

“Il mondo pompeiano non è rappresentato solo da monumenti superstiti e dalle umane tragiche vicende degli abitanti che vi vissero e vi si spensero nella storica eruzione del 79, ma anche dagli animali che parteciparono a quella quotidiana vita e che caddero anch’essi vittime di quella tragica morte.

E tra essi in primo luogo è il cane la cui professione di fedeltà, di custodi della casa, di prezioso coadiutore nella caccia del cibo trova a Pompei la più preziosa documentazione.” Amedeo Maiuri

A Pompei diversi cani trascorrevano le giornate nella domus senza svolgere particolari prestazioni, condividendo con gli abitanti della casa i momenti di intimità. Nella realtà di tutti i giorni, il cane da guardia risultava un componente del nucleo familiare legato affettivamente ai proprietari, ai figli ed agli schiavi; poiché trascorreva gran parte delle sue giornate come custode delle abitazioni, inevitabilmente diventava anche un cane da compagnia.

Non è opportuno, comunque, fare una distinzione fra cane da guardia, da caccia e da compagnia, poiché i ruoli potevano essere intercambiabili.

Da parte sua, il pompeiano amava il proprio cane ospitandolo nella propria casa ed occupandosi amorevolmente delle sue necessità quotidiane. Nemmeno nel XX secolo il cane ha abbandonato Pompei. Il suo ruolo di animale da compagnia e da guardia ha continuato a persistere a fianco dei custodi, che fino agli anni ‘80 del ‘900 li utilizzavano come fedeli compagni di lavoro nelle lunghe notti di sorveglianza alla città.

I custodi, disarmati, vigilavano giorno e notte sulla città silenziosa, assicurandosi che ladri e malintenzionati non vagassero alla ricerca di bottini e tesori, e non offendessero l’immenso patrimonio storico e culturale del sito.